三宮から歩いてすぐ南側に、旧外国人居留地はあります。

神戸港が世界に開かれて以来1899(明治32)年まで、外国人の自治が行われていた区域でした。洋服や洋食、スポーツなどの発祥の地として、エキゾチックな神戸の”みなもと”といえます。

その中に、唯一残る当時の建物が「旧神戸居留地十五番館」です。126区画あった敷地の中の十五番地にあったので、こう呼ばれています。

1966(昭和41)年に建材メーカーの会社「ノザワ」がこの建物を買い取り、本社の社屋として使われていました。

1880年頃に建てられ、当時はアメリカ領事館として使われていたこともありました。

1989(平成元)年には、国の重要文化財に指定されています。

しかし、19年前の大震災で建物は倒壊、3年3ヶ月後に再び当時の姿に蘇っています。

重要文化財では初めて建物を丸ごと使って、レストランとして使うことが許されたケースです。現在はテナントとして、「TOOTH TOOTH maison15」が営業を行っています。

跡形もなくペシャンコになってしまった建物の部材の7割を使って、重文指定を継続するには、並々ならぬ思いがあったようです。

レプリカではなく、当時の本物の建物で、神戸ならではの贅沢な時間を味わってみてください。

高い天井や暖炉、飾り棚も十五番館のご馳走の一つです。

2014-2-21

構想から23年余りを経て、全国でも珍しい市営の「神戸空港」〈マリンエア〉が開港したのは、2006年2月16日です。「山、海へ行く」と世界的に話題になったポートアイランドの完成とそれを記念して開かれた「ポートピア81」の博覧会で賑わった港島の、さらに沖に空港島はあります。

構想から23年余りを経て、全国でも珍しい市営の「神戸空港」〈マリンエア〉が開港したのは、2006年2月16日です。「山、海へ行く」と世界的に話題になったポートアイランドの完成とそれを記念して開かれた「ポートピア81」の博覧会で賑わった港島の、さらに沖に空港島はあります。

11月20日~24日まで様々な記念イベントが行われています。

11月20日~24日まで様々な記念イベントが行われています。

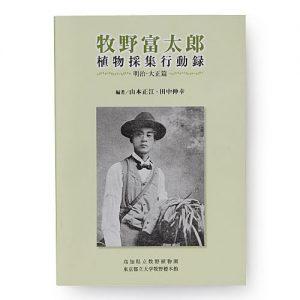

ここで少し、牧野富太郎のことにふれてみましょう。今年、生誕150年になる牧野は、高知県の裕福な商家に生まれました。が、調査研究に惜しみなく財産を注ぎ込み、結果的に多額の借金で困窮を極めることに。その時、手を差し伸べたのが、神戸の素封家で、南蛮美術の収集家としても有名な池長孟です。大正5年、会下山(兵庫区)に、牧野の標本を収蔵する「池長植物研究所」が出来ました。現在は、研究所跡の碑と、牧野が投宿していた「会下山館」の門柱だけが残っています。 牧野は、また、昭和天皇の標本を最初に鑑定した人でもあります。

ここで少し、牧野富太郎のことにふれてみましょう。今年、生誕150年になる牧野は、高知県の裕福な商家に生まれました。が、調査研究に惜しみなく財産を注ぎ込み、結果的に多額の借金で困窮を極めることに。その時、手を差し伸べたのが、神戸の素封家で、南蛮美術の収集家としても有名な池長孟です。大正5年、会下山(兵庫区)に、牧野の標本を収蔵する「池長植物研究所」が出来ました。現在は、研究所跡の碑と、牧野が投宿していた「会下山館」の門柱だけが残っています。 牧野は、また、昭和天皇の標本を最初に鑑定した人でもあります。 私が今でも記憶に残っているのは、昭和56年ポートビア博覧会の時に、昭和天皇が六甲高山植物園を訪れられたこと。彼とゆかり深い植物園だから足を運ばれたのかどうか…、知る由もありません。 これからの同園はヤマユリ、キレンゲショウマ(石鎚山などに群生)などが見頃になります。涼しい植物園で、お花の大好きなスタッフのガイドを聞きながら、また、牧野富太郎という植物学者が、大正、昭和と残した神戸での足跡にも、思いを寄せてみてください。彼の学問の集大成「牧野日本植物圖鑑」を持って…。

私が今でも記憶に残っているのは、昭和56年ポートビア博覧会の時に、昭和天皇が六甲高山植物園を訪れられたこと。彼とゆかり深い植物園だから足を運ばれたのかどうか…、知る由もありません。 これからの同園はヤマユリ、キレンゲショウマ(石鎚山などに群生)などが見頃になります。涼しい植物園で、お花の大好きなスタッフのガイドを聞きながら、また、牧野富太郎という植物学者が、大正、昭和と残した神戸での足跡にも、思いを寄せてみてください。彼の学問の集大成「牧野日本植物圖鑑」を持って…。 諏訪山公園の一角にある「花と緑の相談センター」は、私にとっては、植物のことで悩んだ時、何でも相談できる、クリニックか駆け込み寺のような所です。

諏訪山公園の一角にある「花と緑の相談センター」は、私にとっては、植物のことで悩んだ時、何でも相談できる、クリニックか駆け込み寺のような所です。