長い旅から帰ってきて「やっと神戸に帰ってきた」と感じるのは、どんな時ですか?

数年前のこと、一週間の海外旅行から戻ってきた時、明石海峡大橋を通過し関空に向かう飛行機の窓から、ポートタワーのあの赤い色が見えた瞬間の、ちょっとした感動はいまだに鮮明です。 ポートタワーは、1963(昭和38)年11月21日に誕生しました。ちょうど50歳です。世界初のパイプ構造の観光タワーですが、日本で初めてライトアップされた建造物でもあります。まっすぐの鉄パイプを組み合わせて作られているのに、まるでウエストがくびれているような、鼓形の美しく優雅な姿は、《鉄塔の美女》と呼ばれています。 ポートタワーの中に入ってみましょう。展望5階からの景色は、大阪から関西国際空港、淡路島、六甲山の山並みまで見えます。ポートタワーができて3年後の1966(昭和41)年に、市街地と港を分断する阪神高速3号神戸線の一部が開通していますが、そこを走っている車も、まるでミニチュアカーのように見えます。

11月20日~24日まで様々な記念イベントが行われています。

11月20日~24日まで様々な記念イベントが行われています。

じつは、最初の計画ではシルバー一色でしたが、曇り空の日などは見えにくいなど、色んな理由で、山の緑、空と海の青に鮮やかに映える赤になったということです。 東京スカイツリーや通天閣、京都タワーなどと比べてもみても、天をつくような鋭さや派手さはありませんが、優しい表情の゛神戸のシンボル゛・「神戸ポートタワー」に会いに行ってみませんか。

2013-11-22

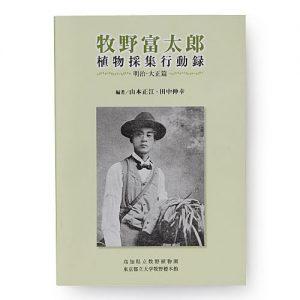

ここで少し、牧野富太郎のことにふれてみましょう。今年、生誕150年になる牧野は、高知県の裕福な商家に生まれました。が、調査研究に惜しみなく財産を注ぎ込み、結果的に多額の借金で困窮を極めることに。その時、手を差し伸べたのが、神戸の素封家で、南蛮美術の収集家としても有名な池長孟です。大正5年、会下山(兵庫区)に、牧野の標本を収蔵する「池長植物研究所」が出来ました。現在は、研究所跡の碑と、牧野が投宿していた「会下山館」の門柱だけが残っています。 牧野は、また、昭和天皇の標本を最初に鑑定した人でもあります。

ここで少し、牧野富太郎のことにふれてみましょう。今年、生誕150年になる牧野は、高知県の裕福な商家に生まれました。が、調査研究に惜しみなく財産を注ぎ込み、結果的に多額の借金で困窮を極めることに。その時、手を差し伸べたのが、神戸の素封家で、南蛮美術の収集家としても有名な池長孟です。大正5年、会下山(兵庫区)に、牧野の標本を収蔵する「池長植物研究所」が出来ました。現在は、研究所跡の碑と、牧野が投宿していた「会下山館」の門柱だけが残っています。 牧野は、また、昭和天皇の標本を最初に鑑定した人でもあります。 私が今でも記憶に残っているのは、昭和56年ポートビア博覧会の時に、昭和天皇が六甲高山植物園を訪れられたこと。彼とゆかり深い植物園だから足を運ばれたのかどうか…、知る由もありません。 これからの同園はヤマユリ、キレンゲショウマ(石鎚山などに群生)などが見頃になります。涼しい植物園で、お花の大好きなスタッフのガイドを聞きながら、また、牧野富太郎という植物学者が、大正、昭和と残した神戸での足跡にも、思いを寄せてみてください。彼の学問の集大成「牧野日本植物圖鑑」を持って…。

私が今でも記憶に残っているのは、昭和56年ポートビア博覧会の時に、昭和天皇が六甲高山植物園を訪れられたこと。彼とゆかり深い植物園だから足を運ばれたのかどうか…、知る由もありません。 これからの同園はヤマユリ、キレンゲショウマ(石鎚山などに群生)などが見頃になります。涼しい植物園で、お花の大好きなスタッフのガイドを聞きながら、また、牧野富太郎という植物学者が、大正、昭和と残した神戸での足跡にも、思いを寄せてみてください。彼の学問の集大成「牧野日本植物圖鑑」を持って…。 諏訪山公園の一角にある「花と緑の相談センター」は、私にとっては、植物のことで悩んだ時、何でも相談できる、クリニックか駆け込み寺のような所です。

諏訪山公園の一角にある「花と緑の相談センター」は、私にとっては、植物のことで悩んだ時、何でも相談できる、クリニックか駆け込み寺のような所です。

まだまだ寒いこの頃、どこかでかくれんぼをしているはずかしがり屋の春を探してみませんか…。

まだまだ寒いこの頃、どこかでかくれんぼをしているはずかしがり屋の春を探してみませんか…。 梅を観ながら、ベンチに腰をおろし遠くに神戸のうららかな海を眺め、贅沢な時の流れに身をおいてみませんか。

梅を観ながら、ベンチに腰をおろし遠くに神戸のうららかな海を眺め、贅沢な時の流れに身をおいてみませんか。