私たちの生活で電気はなくてはならない大切なものです。冷蔵庫もテレビも電子レンジもスマホもパソコンも電気で動くありふれた役に立つツールです。ところが「電気はよくわからない」「電気が苦手だ」という人が多くいます。小学校や中学校での電気の学習での「つらい」思い出がよみがえる人も少なくありません。教える側の教師にとっても、誰にでもわかり、実際にやってみて理解する授業を準備するのは、なかなか困難です。

電気の学習は小学校3年生で「電気で明かりをつけよう」、4年生で「電気のはたらき」、6年生で「発電と電気の利用」という単元があります。中学校では2年生で「電流とその利用」を学びます。現在の教科書ではどの学年の学習でも、リード線を豆電球や乾電池に接続して点灯させたり、電流や電圧を測定したりして実験をするようになっています。(写真は啓林館の教科書から)この実験は接続にとても時間がかかり、うまくいかないことがしばしばあります。たいていは4人~5人のグループで実験をするために、電気を得意とする子どもが、操作をして実験をするので、手を出せない子どもが出てきます。

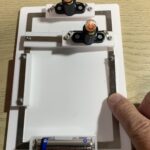

このような電気学習での困難を解決するのが「回路カードシステム」です。磁石が付くホワイトボードに銅箔テープを配置したシートを置きます。そこに乾電池や豆電球、LED、モーター、ブザーの部品を置くだけで、誰でも簡単に「電気回路」を作ることができます。一人一人が直接実験操作をして、いろいろな回路を作って確かめることができます。何度でもやり直すこともできます。

まずは、電気回路は「ぐるりと一回りする電気の通り道」をつくることから始めます。次に電池の直列つなぎと並列つなぎの違い、さらに豆電球の直列回路と並列回路も作ってみることも簡単です。豆電球をLEDに付け替えると、LEDには+-の区別があることがわかります。モーターでも電流の向きで回転がかわることもわかります。

右写真 中学校教科書(啓林館)の並列回路の実験

左写真 「回路カード」での並列回路の実験

2024-10

の並列回路の実験-150x150.jpg)