昨年秋に開館30周年を迎えた小磯記念美術館で、初の漫画原画展が、今開催されています。

中学3年生でデビュー(「さよならナネット」)以来、独創的で美麗な世界を

築いてこられ、青池保子さんの画業60年を記念して企画されました。

今までの展覧会ではあまり出なかったモノクロ作品も含め、300点以

上が8部構成で展示され、ぐいぐいと青池ワールドに引き込まれていきま

す。特に、青池さんの肉筆での本音のようなかわいいコメントや、セリフを切

り貼りしてある物など制作過程がわかり、より興味深く見入ってしまいます。

でも、なんといっても圧巻は、例えば「魔弾の射手」の背景など、まる

でひとつの美術作品のような緻密な美しさです。また、それぞれの作品の、

衣装や風景、背景の格子窓のデザイン、纏っているビロードのマントのド

レープなど、細部の一つひとつに見とれてしまいました。

今回の展示では、それらの秘密を解き明かすかのような、物語の現地を

撮影された取材ファイルの展示もあって、きちんと綿密に調査された上での作画、ということもよくわかります。

毎号発売されるのを心待ちにして青池作品にどっぷりと浸り、背景や

ストーリーに陶酔した人にとっても、また、それほど馴染みのない人に

とっても、ぜひ鑑賞してほしい展覧会です。作品の下のキャプションに、

担当学芸員金井さんの、愛情たっぷりの優しいコメントがさりげなく書か

れているのも、お見逃しなく。

展覧会というのは、これをぜひ企画して展示したいという担当者の、作

家さんへのリスペクトに裏打ちされた熱意の賜物なのだと、今回もつくづ

く感じながら、蝉の鳴き声が降るような小磯記念美術館をあとにしました。

■会期 7 月15日〜9 月24日(日)月曜日休館

8/ 27、9/ 10、9/ 24(い

ずれも日曜日担当学芸員

による解説会)2023-8

トンカ書店 私の好きな森本さんの本屋さん

あまりにも突然の、悲しいお知らせでした。

私の「みちくさKOBE」(2022年2月発行)を、唯一販売してくださっている「花森書林」の森本恵さんが、5月28日に亡くなっていた、と弟さんの頓花慎太郎さんから聞いたのは6月の初めでした。43歳でした。

古書店の組合を代表して参加されていた森本さんと初めてお会いしたのは、数年前の「活字文化について考える会」で、元海文堂書店の島田誠さんたちとの対談でした。

2005年(平成17)年に開業した森本さんのお店「トンカ書店」は、分かりに

2005年(平成17)年に開業した森本さんのお店「トンカ書店」は、分かりに

くいトアウエストの一角にひっそりとありましたが、その存在感ゆえに多くの〝

トンカファン〞が通っていた街の古本屋さんでした。

ビルの老朽化で致し方なく2018年12月に一旦閉められ、「花森書林」として再スタートされたのは、2019(平成31)年2月のことでした。元町商店街の北側の、かくれんぼするには良さそうな路地裏の「花森書林」は、前よりもさらに謙虚な佇まいで、ここに在ります。絵本、文学全集、漫画などに加え、愛らしい雑貨、メモ、シール、ブローチなどが所狭しと置かれてあります。

森本恵さんが他界されてからまだ2か月足らずですが、只今8 月21日(月)ま

で「トンカ書店× 花森書林-はじまりは2005年-」という企画展がお店の一画で開かれています。数年前からの闘病生活の中で、恵さんは弟慎太郎さんには、亡き後、私のことを思ってお店を続けなければ、とは思わないでほしい、慎ちゃんの人生なのだから、と言い遺されていたそうです。わずか4年間の姉弟の「花森書林」ではあったけれども、この居心地の良い空間で出会い、また、

支えられた多くの方々へのご恩返しがしたい、と今新たな決意で、前と変わるこ

とのない「花森書林」に立たれています。

古書店は店主が作るのではなく、お客さまが持ち込まれた物で作られている、と

いう恵さんの言われていた通りの〝ざっくばらんな本屋さん〞に、慎太郎さんの

流儀がどのように展開されるのか、楽しみにしているのは、わたしたちだけでな

く、古書店主として、姉として彼方より見守っている恵さんかもしれません。

■神戸市中央区元町通3 -16-4

※火曜日・水曜日定休

営業時間13: 00〜19:00

☎(078)333-4720

2023-7

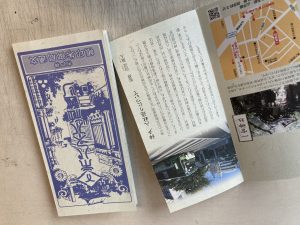

八社巡り ~節分の日の厄除け~

「地球の歩き方」(1979年創刊)は、ひと昔前、世界を旅する学生にとってはバイブルのような存在でした。が、海外旅行離れと紙の書籍離れに、海外渡航の制限が追い討ちをかけて売り上げはほぼ消滅。ところが、今国内の「御朱印」シリーズなど次々と巻き返しを図り活路を見いだしている、という記事を驚きつつ興味深く読みました。

御朱印での寺巡りブームは,全国的な傾向になっているようです。

さて、その神戸でのブームの、再来のきっかけのひとつが「交通局御朱印悵」です。

2014(平成26)年に、市バスの乗車促進のため、市バスで巡る参拝者向けのパンフレット「御朱印悵」(無料)を、5000部作成しました。ところが、あっという間になくなり、すぐに15000部を増刷することになり、8年間で既に4万部を配布、案内所での根強い人気者になっています。

神戸には古来、節分の日に、一宮から八宮までの数字を冠した神社を巡拝して厄を払い願いを祈る風習がありました。

古文書には、生田神社と縁故の深い「裔神(えいしん)」として、8社の名が記されているので 、少なくとも江戸時代にはこの風習があったのではと推測されています。一時下火になりましたが、戦後、神戸の厄除八社として協力、今のブームに繋がってきました。八社の位置を地図で見てみると、生田神社を北斗七星の柄杓で囲むように配置されています。

、少なくとも江戸時代にはこの風習があったのではと推測されています。一時下火になりましたが、戦後、神戸の厄除八社として協力、今のブームに繋がってきました。八社の位置を地図で見てみると、生田神社を北斗七星の柄杓で囲むように配置されています。

一宮から順番にとか、厄除けに拘らなくても、思いたった時を吉日にどの神社からでも初めてみてください。

一巡すると約13キロ、歩くだけで3時間はかかりますので、市バス・地下鉄も利用してくださいね。

「市バス八社巡り」御朱印悵には、田辺眞人先生による詳しい解説が載っています。

御朱印悵は、市営地下鉄の各駅や神戸市総合インフォメーションセンターなどに置いています。

2022-1

「ミナ ペルホネン / 皆川明 つづく」展

デザイナーの皆川明さんが設立したブランド、”ミナ ペルホネン”はフィンランド語で、私の蝶、という意味です。

ファッションからスタートした活動は、家具、絵画、建築模型から詩作まで生活全般に広がり、様々な角度から、皆川さんの25周年に亘る仕事が紹介されています。

展覧会の会場入り口の壁一面には、50センチ四方のクッションが330個飾られていて、その圧巻の風景に、まずは驚きました。いつも見慣れた近代美術館のコンクリートの壁に、花が咲き乱れているかのようです。

また「洋服の森」のコーナーには、1995年から2020年までの洋服390体以上が年代ごとではなく展示されています。短いサイクルで消費されついく服には背を向けて、時代を経ても長く愛用される服を目指している、という皆川さんの哲学が現れているコーナーです。

私が今回の展覧会で最も感動したのは、「洋服と記憶」のコーナーでした。

所有者からお借りした服15点を、それぞれの所有者の思い出と共に展示されていました。照明の落とされたその空間で、時に洋服が単なる洋服ではなく、その方々の人生そのものになっていることに、深く感動し自然に涙がこぼれおちました。

この展覧会では、皆川さんのイメージしたデザインは、多くの卓抜した職人さんの手により引き継がれて制作されていることが、丁寧に語り継がれています。

この時代に、今一度、丁寧に誠実に暮らし生きていくことの意味合いを問われた、かのような展覧会でした、

ミナ ペルホネン/皆川明 つづく

兵庫県立近代美術館

2020年7月3日(金)~11月8日(日)

日時指定の完全予約制

0782620901

「神戸市民山の会」のこと、知っていますか?その2

毎日登山の会や、各地に支部を置いている「神戸ヒヨコ登山会」などをまとめて、神戸市全体の組織として「市民山の会」ができたのは昭和23年のことでした。

神戸市民のレクリエーション活動として、登山を通じた健康づくりが目的に神戸市がしていますから、誰でも参加することができます。

原則毎月第3日曜日に集合場所に行けばよいので、一人ではなんとなく心配だけれど、せっかく六甲山の豊かな山懐に住んでいるのだから山歩きを楽しみたい、という人には良い機会になります。年間通じた毎月の行程は、ヒヨコ登山会のベテランの達人のアドバイスで、季節や歴史や楽しさなどの要素が十分に考えられ、そのうえに、一般向、家族向も考慮されて年間通じて六甲山の東から西までうまく計画されています。

次回2月16日日曜日は、阪急岡本駅午前9時集合で、約6キロの一般向向きコース、「梅咲く保久良神社」岡本八幡神社広場~見晴らし展望所~保久良神社までのコースです。

私は、「市民山の会」で安全で楽しい道を自分の中で学習して、後日その道を復習しながら独り歩きを楽しんでいます。

ぜひ、六甲山歩きを楽しむための、第一歩を、またかつてはよく山歩きしたのだけどね、という方も気軽に参加してみてくださいね。

「神戸市民山の会」のこと、知っていますか?その1

神戸ほど、山と海がバランスよく仲良く配置されている大都市は他に見当たらないように思います。

今日はちょっと山登りでもしようか、と急に思い立っても、どこからでも、すぐに山にとりつくことができます。

というのも、六甲全山縦走路、太陽と緑の道、山麓リボンの道、徳川道など眺めているだけでも楽しくなるような道が、きちんと整備され手入れされて、縦横に走っているからです。

さて、私もある日曜日、用事を済ませたのが10時で、一旦もう今日は無理かなぁ、と諦めかけたのですが、思い直し「市民山の会」に参加することにしました。

新神戸駅9時集合にはとても間に合わなかったので、元町駅山側から大師道を逆走して、すでに出発して数時間で再度公園でお昼休憩をして下山してくる一行を待ち受けることにしました。大師道を登り詰めた所の猩々池で、この日の参加者243人と合流して、再び諏訪山公園まで下山しました。それでも、2時間半で11キロ約18000歩は歩いていました。

新神戸駅9時集合にはとても間に合わなかったので、元町駅山側から大師道を逆走して、すでに出発して数時間で再度公園でお昼休憩をして下山してくる一行を待ち受けることにしました。大師道を登り詰めた所の猩々池で、この日の参加者243人と合流して、再び諏訪山公園まで下山しました。それでも、2時間半で11キロ約18000歩は歩いていました。

心地よい汗をかいて自分としては大満足の休日でした。

毎日登山の会や、各地に支部を置いている「神戸ヒヨコ登山会」などをまとめて、神戸市全体の組織として「市民山の会」ができたのは昭和23年のことでした。

神戸市民のレクリエーション活動として、登山を通じた健康づくりが目的に神戸市がしていますから、誰でも参加することができます。

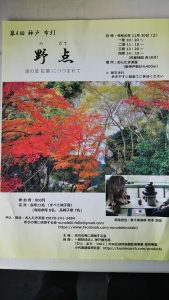

布引の滝で”野点”しませんか

新神戸駅から山道を約20分ほど登ると、「布引の滝」4つの滝で一番大きな雄滝(おんたき)に着きます。

市街地からこんなにも近い所に、姿の美しい、雄壮な滝の景色に出会えるのは、全国的にも珍しいので、近年は日本各地からのみならず、欧米を中心に世界各地からの観光客が、「神戸の秘境」として訪れています。

さて「神戸布引 野点」として初めて開催されたのは、、2017(平成30)年5月でした。新緑と紅葉の頃に計画されて今回は4回目となります。

堅苦しくてハードルの高い”お茶会”ではなくて、コーヒーを飲むような感じで気軽に参加ができて、なお、茶事に親しんでもらいたい、と有本先生(表千家)が茶席を担当してくたさいます。

雄滝の水の音がBGM、という贅沢さです。

咳払いをしても、お茶碗を何回どちらに回しても、気兼ねをする事なく、登山の服装で参加してくださいね。

まずは、季節のならではの和菓子をいただいてから飲む「お茶」の美味しさ、は格別です。

行きは滝を眺めながら、帰りは、中央区では屈指の紅葉の名所の徳光院を抜けて下山が、おすすめです。

駆け足で過ぎて行く季節を、こんなにも近くで楽しむことができます。

日時:2019年 11月30日(土)一席10:20~

二席11:10~

三席~13:20~

四席~14:10~

(所要時間: 各30分)

場所:おんたき茶屋

※雨天決行

参加費:800円

定員:各席15名(椅子席)

申込み・問合せ:078(241)3484

須磨海浜水族園の記録映画「スマスイ」完成

市立須磨海浜水族園を舞台にした自主映画「スマスイ」が、8月上旬に 完成しました。

1957(昭和32)年に「須磨水族館」として開業し、1987(昭和62)年に建て替えられて「須磨海浜水族園」という現在の名称になりましたが、神戸っ子ならみんな大好き「スマスイ」のみならず、西の観光の拠点としても、長い間、市内外を問わず多くの人に親しまれてきました。

しかし、この全面改装からでも、すでに30年がたち、施設の老朽化が目立つようになり、全面改装し4年後に新装オープンすることになりました。

そこで、同園の職員やそれらの人の繋がりで広がった豊富な人脈の方々で、現在の施設の様子を記録として残しておこう、という計画がたてられました。

撮影は、まだ寒い2月から始まりました。

単なる記録ではなく、たくさんの人に愛された水族園だった、と記憶してもらえるような映画になった一園長さんは語られているとおり、水族園を取り巻く様々な世代の人の”人間ドラマ”に仕上がっています。

ちょっと異色な記録映画、とはいえ、やはり阪神・淡路大震災の被害を受けた場面は、目を覆いたくなるような惨状で、飼育員の方々の心中を察すると涙が溢れ、これこそが後世に残すべき悲しみの場面だと思いました。

さて、ユニークな陰の主役は誰でしょう?

これは、見た人にしかわかりません…。

上映は2019年9月1日まで水族園3階の特設シアターで

67分の作品で1日4回上映

観覧無料だが入園料は必要

9月以降は一般の映画館での上映予定

問い合わせは 078-731-7301

元町映画館 ~街中のミニシアター~

元町通を歩いていて、偶然、あるポスターに目が留まりました。

「教誨師(きょうかいし)」という映画で、今年の2月に急逝した大杉漣(れん)さんの遺作となった作品です。実は、私も教誨師ではありませんが同様のことでお手伝いしていますので、ちょっと見逃せなくなりました。

この作品の、兵庫県下では唯一の上映施設(11月9日までの公開)が元町映画館でした。

どうしても見なければと思い、翌日、立ち見になる前でなんとか席を確保して、重いテーマの作品「教誨師」を鑑賞することができました。

元町映画館は、2010年8月に「地域の活性化」を目指し、地元密着型のミニシアターとして開館しました。

座席数は66席です。

近隣の映画館などとも連携しながら、収益性に乏しく、大きな映画館ではとてもかかりそうにない作品を努めて上映されています。

元町商店街では30年ぶりの映画館でした。

元町映画館のオーナーは、本業は、小児科のお医者さんの堀さんです。

元町に映画館がないのを憂い、映画好きだったこともあって、平成12年に2階建ての閉店したパチンコ屋さんを買い取りました。しばらくはその時が熟するのを待ちながら、8年後に映画館をオープンさせました。

シネコンでは見られないような隠れた名作、一般受けのしないような映画をセレクトしている”映画好きのための映画館”で、鑑賞している人のマナーの良さもあり、居心地の良い空間になっています。

また、運営や管理をされている林支配人さんのチャーミングな笑顔も、この映画館の魅力のひとつです。

ゆるゆると、ひっそりと映画の時間を過ごしたい人のための

空間、です。

神戸市中央区元町通4-1-12

☎078-366-2636

神戸ゆかりの美術館~エヴァンゲリオン展~

ポートアイランドに続く、神戸第2の人工島、「六甲アイランド」は着工から16年を経て1988(昭和63)年に最初の住宅街が完成し入居が始まりました。街開きから30年、今では、約二万人の人口を擁する海上都市になっています。島への足となる六甲ライナーが開業したのは1990(平成2)年のことです。

さて、その六甲ライナーに乗って、神戸ゆかりの美術館に行ってました。

アイランドセンター駅を降りると目を引くのは、UFOをイメージさせる斬新なデザインの「神戸ファッション美術館」です。日本で初めてのファッションをテーマにした美術館で、1997年に開館しました。その一階にあるのが「神戸ゆかりの美術館」です。

今開催されているのが「エヴァンゲリオン展」です。

日本のオリジナルテレビアニメ「エヴァンゲリオン」の魅力を紹介している本格的な展覧会です。

1995年にテレビで放映されて以来、幅広い世代から支持をされ、人気を集めている名作ですが、今回の展覧会では、総数約1300点の作品や資料をを展示しています。貴重な生原画なども初公開されています。

まさしく未来都市を思わせる六甲アイランド、他にも美術館がありますから、海からの風を感じながら散策してみてください。

会期:2018年 7月21日~9月24日

7月21日~9月24日

午前10時~午後17時

月曜日 休館日

一般1000円 大学生500円