JR元町駅から、ゆっくり歩いてもそれほど時間がかからなくて、本格的な山登りの格好をしなくても、街歩きの延長で気軽に歩けるコースの一つが、大師道沿いにある燈籠茶屋です。

西の月見茶屋と同じく大正12年から開業されていますので、100年もの間、神戸の人に親しまれてきましたが、2024年2月18日(日曜日)が最後の営業日で、歴史の幕を閉じられることになりました。

この日は、数年ぶりという暖かな日。5月くらいの陽気で、早朝より、7時からの開店を待ちきれない人がすでに並ばれていて,その内、今日が最後と口伝えで知った方々で13時まで常に100人以上の行列になりました。

この日は、数年ぶりという暖かな日。5月くらいの陽気で、早朝より、7時からの開店を待ちきれない人がすでに並ばれていて,その内、今日が最後と口伝えで知った方々で13時まで常に100人以上の行列になりました。

赤ちゃんを背負って、小さな子どもを連れて、大型犬をお散歩したついでに、フクロウを肩に乗せての家族連れなどの中に、インドの方々もたくさん並ばれていました。真珠などを商う貿易商の方々が、この茶屋をコミュニティの場にされていました。お目当てはおでんで、宗教上のことで食べられない食材があるので、女将さんが特別に、カツオなどのダシの代わりに、野菜の粉と昆布で特別なお鍋を出されていたとのことでした。

私も、NHK BSの「新日本風土記」(4月放映予定)という番組の立ち会いで数時間この方たちとお話ししていて、いかに神戸の人たちに親しまれていたのか、実感しました。気合いを入れた山登りのかただけではなく、むしろこの辺りに住まわれている人たちのオアシス的な存在で、3代にわたり茶屋に来て、炭火七輪で焼いたトーストやインド風ミルクティーや、おにぎりや卵焼き、お味噌汁で休日の豊かな楽しい時間を過ごされていました。

-これぞ、神戸流の楽しみ、の灯が、またひとつ消えていきました。

2024-2

2005年(平成17)年に開業した森本さんのお店「トンカ書店」は、分かりに

2005年(平成17)年に開業した森本さんのお店「トンカ書店」は、分かりに 移民する人たちが希望と不安を抱いて最後に過ごした場所、ここから移

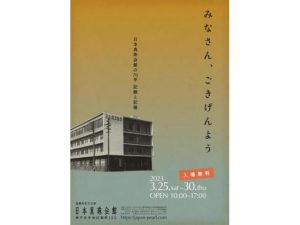

移民する人たちが希望と不安を抱いて最後に過ごした場所、ここから移 旧居留地の南東の端に、「日本真珠会館」はあります。街歩きのガイ

旧居留地の南東の端に、「日本真珠会館」はあります。街歩きのガイ 過日、内部の隅々まで最後の見納めをしてきました。昭和天皇が来られ

過日、内部の隅々まで最後の見納めをしてきました。昭和天皇が来られ 1868(慶応4年)1月11日、現在の暦だと2月4日にあたる日、備前藩の隊

1868(慶応4年)1月11日、現在の暦だと2月4日にあたる日、備前藩の隊 いずれも単に西洋の模倣にとどまらず、落ち着いたヨーロッパ的なデザインをベースにしながらも、そこには日本の職人さんの丁寧な技が随所に駆使されています。それは、風見鶏の館とか外国人墓地の石碑などにも、その職人さんたちの技が活かされているのと同様です。

いずれも単に西洋の模倣にとどまらず、落ち着いたヨーロッパ的なデザインをベースにしながらも、そこには日本の職人さんの丁寧な技が随所に駆使されています。それは、風見鶏の館とか外国人墓地の石碑などにも、その職人さんたちの技が活かされているのと同様です。 先月号に引き続き、さらに奥深い乙仲通りをご案内したいと思います。

先月号に引き続き、さらに奥深い乙仲通りをご案内したいと思います。 食後、デザートを食べたくて乙仲通りの数件西の「yellow」に行きました。こちらは昨2021(令和3)4月にできたばかりのジェラート屋さんです。以前は何のお店だったのか…。清潔でシンプルな店構え、ジェラートやソフトクリームの美味しさにたちまち虜になりました。キラキラした眼差しと嫌みのない対応の店員さんに、この美味しさの秘密を、聞いてみると、自社養鶏場でとれた卵を使っている、とのことです。合点がいきました。それから、私は毎週金曜日に届けられたばかり新鮮な卵を買いに行き、濃厚なたまごの卵黄のみのソフトクリームを食べるのが、週末の一番の楽しみになってます。

食後、デザートを食べたくて乙仲通りの数件西の「yellow」に行きました。こちらは昨2021(令和3)4月にできたばかりのジェラート屋さんです。以前は何のお店だったのか…。清潔でシンプルな店構え、ジェラートやソフトクリームの美味しさにたちまち虜になりました。キラキラした眼差しと嫌みのない対応の店員さんに、この美味しさの秘密を、聞いてみると、自社養鶏場でとれた卵を使っている、とのことです。合点がいきました。それから、私は毎週金曜日に届けられたばかり新鮮な卵を買いに行き、濃厚なたまごの卵黄のみのソフトクリームを食べるのが、週末の一番の楽しみになってます。 映画のセットのようです。

映画のセットのようです。

元町散策をしていて、ほっとひと息したい時、少しお腹がすいている時、一人で本を読んでいたい時、雨の日に外の景色を、、眺めながらぼおっとしたい時、などには自然に足が向きます。

元町散策をしていて、ほっとひと息したい時、少しお腹がすいている時、一人で本を読んでいたい時、雨の日に外の景色を、、眺めながらぼおっとしたい時、などには自然に足が向きます。